ESO SON SI

- Details

- Category: Letteratura

- Published on Saturday, 21 May 2016 16:59

- Written by Oscar Sandoval Martínez

- Hits: 10372

ESO SON SI

“No hay sí sin no - El Eremita” (António Dacosta, 1985)

Cuento de Oscar Sandoval Martínez

Escondrijo de púas

cuyas frágiles rosas,

disimulan hermosas,

la alarmante pavura.

La verdad tenebrosa

que protege la cerca,

y entreabre esas puertas

que la guerra procura.

En su afligida marcha

el olvido - no alcanza -.

Y en cambio sí, lo abraza,

la espantosa locura.

En caja de Pandora

con cerrojos encierra,

las certeras metrallas

que diezmaron su tierra.

Nunca encontró la paz,

ni el hogar, ni el milagro

que alcanzara a sanar

sus heridas de barro.

Madriguera segura

que el escarnio forjara

detrás de la negrura,

del humo y la alambrada.

Con erráticos pasos,

selló en este universo

la pena inconfesable

del que en vida

fue un muerto.

Escondrijo oportuno

que su alma reclama

tras los muros oscuros

donde no hay luz,

ni hay llama.

Buenos Aires, Niños jugando al fútbol en la calle

La campana del colegio indicaba la culminación de la clase. Su tañer se sumaba al eco ensordecedor del bullicio callejero. Chiflidos, ulular de sirenas y bocinas. Pateo de latas entre carcajadas -¡Te dí, te dí!- se escuchaba y empezaban las corridas de los pibes y las pibas de delantales blancos y almidonados. Chiquilinadas de todos los tiempos. Súbitamente se oía -¡Cuidado! ¡No crucen!-, manifestado por alguna maestra o madre, o padre impacientados porque ya casi tocábamos el empalme de la avenida. Quizá el sol de aquel mediodía cacheteara nuestra niñez que estaba al alcance inmediato de la risa espontánea. Y como debía suceder, simplemente, a la bartola. Andar de alpargatas “Pampero” o sandalias “Skippy”. Marcas de las cuales una salvaguarda el privilegio de continuar en uso.

La ruta aglomeraba colectivos, camiones y automóviles que destilaban el rancio acre del gasoil. Muy distintos a los actuales. Entre el tránsito vehicular también circulaba un hombre viejo montado en su bicicleta.

Niñas jugando

Mis hermanas y yo regresábamos acompañados por nuestro perro Pituco.

Un perro

Alegre nos sorprendía en el trayecto entre la escuela y la casa. Sultán, el más grande y perezoso, y que yo había traído en brazos desde el tanque de agua municipal, jadeante nos esperaba echado debajo del paraíso que al ras de la vereda aún ampara los días de mi vida. Su amplia copa esparce su sombra protectora generosa en frescuras. Árbol al que los pibes del suburbio enganchábamos una lona para transformarla en un bunker a la hora de jugar a la guerra. Corriendo a la par de los cachorros simulábamos batallar contra los indios. Utilizábamos palitos a modo de pistolas del lejano oeste. Escopetas de madera con las que combatíamos cuerpo a cuerpo apócrifos soldados rusos; germanos, y americanos. Todo culminaba con un *-¡pido gancho!-, o el -¡no vale, no vale!- en las escondidas. Seguidamente pautábamos ingenuas tácticas bélicas o deliberábamos una tregua alertados por el inaplazable intervalo de la merienda.

Pequeños patriotas (Gioacchino Toma, 1862)

Sin darnos cuenta nuestras pupilas se posaban, como lo hace el pájaro indefenso sobre la rama, en los ojos del hombre mayor que residía al lado de mi casa. Su mirada inquisitiva nos prestaba atención. Con esa contemplación obsesiva de quien se parapeta con un fusil y apunta a su objetivo y simultáneamente es visto por su enemigo al acecho. -¡Tá tá tá tá tá tá tá!- gritábamos inocentes vociferando metrallas de morteros parlantes. Don Pedro, inquieto, nos observaba a través del iris resquebrajado de un tragaluz. Por ventura estaría enfurecido porque habíamos derrochado burlas en torno a su persona al verlo pasar por la esquina de la escuela montado en su motociclo. Pedaleaba su bicicleta y cada quince, veinte o treinta segundos - lapso de tiempo calculado con la exacta medida del que aguza los sentidos de manera imprudente -, el viejo ermitaño se daba vueltas, receloso, como si un ente inmaterial lo hostigara. Mientras en el patio hundíamos una rama donde flameaba un pañuelo blanco. Desde lejos yo lo adivinaba encrespado, tal vez a causa de nuestro virginal jolgorio. Mis compañeros de travesuras no lo percibían pero yo sí. Con mis hermanas estábamos al corriente del áspero humor de ese vecino huraño. Esta actitud era sólo una de sus peculiaridades. Porque este sujeto entornaba sutilmente la puerta de su vivienda y espiaba más allá de sus almácigos. De su huerto colorido abundante en frutos y hortalizas. Sembradío que en ese preciso instante misterioso relegaba; y, en cambio, a la zaga de aquella opaca quebradura de vidrios atisbaba con el desasosiego del enajenado. Daba el aspecto de un ser perseguido, un irascible acobardado. Un neurasténico rondado por espectros intrigantes. Así se comportaba en tanto las chicas y los muchachos del vecindario íbamos creciendo en edad.

Rayuela (Theophile Emmanuel Duverger, 1855)

Aquella que fuera su casa aún se erige en el terreno adyacente. Está techada a dos aguas. Como si esa techumbre todavía aguardara la impiadosa nieve de los inviernos occidentales. Porque la construyó según el estilo de su vieja Europa.

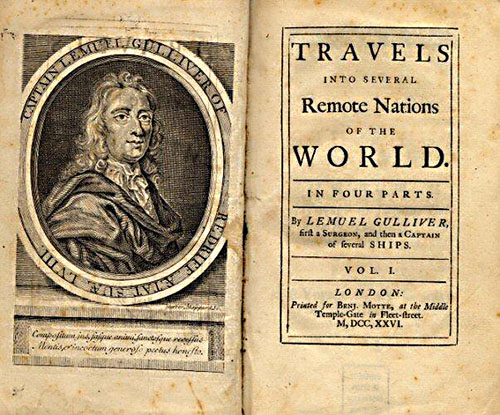

La primera edición de los Viajes de Gulliver, de Jonhatan Swift

Contaba yo con más o menos cuatro años cuando mi madre me obsequió mi primer libro de cuentos. Colmado de dibujos de colores maravillosos. “El viaje de Gulliver”. Fantasía literaria que en este escrito agasajo y cuyas estampas alcanzaran nuestro país desde una Irlanda antigua. Novela que ha franqueado toda la tierra desde un pretérito 1700. Creada por la imaginación de su autor Jonathan Swift. Todavía resuena en mi memoria la voz de mi papá leyéndome un pasaje de aquel cuento en donde el capitán Lemuel Gulliver: gigante entre enanos, y, enano entre gigantes pedía con sus inaudibles clamores «¡Tened cuidado. No me piséis!».

Rosas

En tanto don Pedro repodaba sus pimpollos de rositas rococó que en cascadas de aguijones y tonalidades rompían sobre el enrejado. Esa peligrosa y microscópica rosa, trepadora enmarañada, circunscribía entre sus espinas casi todo el perímetro que abarcaba su propiedad.

Esta narración me invita a explayar su contenido y profundizarlo desde mis discernimientos. Consecuentemente intentaré trazar una equivalencia entre el cerco de la hacienda de don Pedro, y cada una de las fronteras que dividen los Estados sobre la tierra. Jurisdicciones que el hombre creara. Porque el muro envolvente de esa mosqueta me representa un mojón destinado a señalar el principio y el fin de un y otro territorio. Como las cercas electrificadas que oscuros individuos instalaran entorno a numerosas geografías del planeta. Áreas tenebrosas del pasado y que los libros de historia refieren. Espacios geomorfológicos similares pero de igual forma tan disparejos por causa de la inhumana razón. Donde algunos dirigentes instituyeran oposiciones políticas nefastas, y que mediante su proceder rebasaran el extremo del absolutismo y del ejercicio de las calamidades humanas. Allí donde hasta el alimento, el lenguaje, o el pensamiento de acuerdo con su idiosincrasia diferenciaron las proveniencias de un ser humano, y que conforme a ella, la intolerancia de turno le signara un destino brutal. Porque el peligro radica también en las ideologías. Esas que alcanzan la perversidad y la destrucción sistemática de los pueblos. Algunos mortales pasados los tiempos beligerantes ensayaron disimular una apariencia digna fingiendo conducirse como lo hace un ciudadano normal. En el transcurrir de su historia determinados individuos consintieron que sus miedos se amparen entre la hojarasca.

Triunfo de la muerte - ermitaño que ordeña una cabra

(Buonamico Buffalmacco, 1350-1360)

Acaso detrás de los rosales que germinan candorosamente allende su patria. Esperando suprimir de su memoria los salvajismos aplicados a una raza: término de cuatro letras, y que el idioma vernáculo por razón de su significado define y establece particularidades humanas. En otros períodos parte de la humanidad, ocuparon un espacio y un tiempo en una sociedad mezquina y sólo a expensas de ser sometida. Debido a la naturaleza de algunas castas fueron obligadas a peregrinar sobre la frágil línea que se extiende longitudinalmente entre la supervivencia y la muerte. Así resultaría en distintas ciudades del globo. Algunas tan pintorescas y donde desde siempre se encumbran edificaciones cuyos techos en punta, su objetivo es que la nieve resbale sobre sus tejas durante el invierno. De alguna manera tan desiguales al de esta Buenos Aires bondadosa en ardores. Porque nuestra arquitectura no exige esa geometría. Únicamente satisface el capricho de su arquitecto quien desde sus planos esboza en estas perspectivas un dibujo de armónicas líneas triangulares originales europeas. Porque aquí en el conurbano bonaerense nevar no es frecuente. No se posa el gélido abrazo del hielo hasta provocar algún desplome de los techos en este barrio. Por supuesto, esto, no lo tomó en cuenta don Pedro. Cuando edificó su vivienda pretendió rememorar el estilo de su hogar acaso situado en Polonia.

Huerto

Regreso desde mi escrito hasta aquel rosal rebosante de yemas rompientes y que por sobre su aromar y matices los abejorros y zánganos zumbaran en busca de la dulzura del polen amable y la futura miel; y que entre sus espinas preservaran a don Pedro y sus aterradores recuerdos. Sospechas acarreadas desde una segunda guerra mundial cuyo escenario abarcó toda Europa prodigando sus miserias por todo el planeta; hasta detenerse en sus ojos, su andar, y su vejez. Para don Pedro aquellas rositas rococó quizá representaban los fatídicos cercados de sus comarcas inaccesibles, y que, ahora, lo resguardaban de alguna mirada entrometida. A sus distinguidos capullos e invernaderos le atribuyó la razón de ocultarlo de toda inspección indiscreta.

Conversaba con un castellano apenas comprensible. Su procedencia foránea lo compelía a valerse de un lenguaje inextricable. Había alcanzado traspasar las murallas de alguna siniestra y sangrienta Torre de Babel, o de algún campo de exterminio: (cuyas púas con el correr de los años hicieran escuela en Latinoamérica).

Buenos Aires, Casita del jardinero en General Paz

El taciturno don Pedro mientras sonaba el clac-clac de su tijera de podar y firme sobre una escalerita, saludaba a mi mamá o a mi papá desde su terreno con un articular infrecuente “Eso son sí. Don vecino”; y proseguía luego en tanto yo parecía leer -“y el capitán Gulliver dijo, tened cuidado, no me piséis”- “¡Que bien leer niño!”. Exclamaba. Lo que don Pedro ignoraba es que yo con mis escasos cuatro años llevaba mi librito del revés. No había aprendido a leer todavía. Que sólo remachaba de memoria lo que por las noches mi papá me leía una y otra vez.

Tenía una moto de color celeste que rara vez sacaba al patio. Era una motocicleta con sidecar como se estilaba durante la guerra europea. Vehículo poco frecuente en el vecindario. Jamás se lo vio conducir por las calles polvorientas de entonces. Era su reliquia. Conjeturo que mientras la limpiaba alcanzó a gozar, quizá, de algunas horas de tranquilidad. Solamente una circunstancia me obligó a entrar a su vivienda. Cuando lo acompañé a mi papá quien fuera a colaborar con don Pedro en algún trabajo de albañilería. El europeo pitaba un tabaco fuerte de esos que repelen a los mosquitos y a los niños. Para mi papá este hombre era -don vecino- para él, mi papá era -don vecino-. ¡Buen día don vecino! se escuchaba por las mañanas desde un lado y otro de la cerca. Yo era el “niño”. Don vecino no hablaba del tiempo, ni del calor, ni de su vida. Salía a trabajar su huerta, solo. Así pasaron sus días. Los durazneros florecían y ofrecían sus frutos extraordinarios. Aromaba el ambiente tanto el manzano como el mandarino. En su pequeño vergel prodigaba el suelo fértil sus verdores. Lechugas, tomates, alverjillas, zapallitos y coles gigantescas que ocupaban su tiempo en humedecerlos en tanto los atardeceres desvestían su hábito aterciopelado hasta el ras de la sombra de su perfil y silueta.

El callejón no arrastraba demasiados autos en aquellos períodos. Toda la manzana de enfrente estaba protegida por otras verdes y espinosas murallas entrelazadas por una trepadora lacerante. Por lo tanto no existieron otros moradores. Los matorrales de espinas puntiagudas elevadas como una torre alta verde oscuro e impenetrable, preservaban otra finca, la del italiano Sinisgalli, el dueño del establecimiento “GRANJA LA ERNESTINA”, según rezaba un cartel. Lugar al que los pibes del barrio entrábamos con la autorización de su propietario, don Juan. Nos atareábamos en buscar huevitos de aves y a empacharnos de frutas. Tal vez a refrescarnos en el tanque australiano. Más allá otro depósito de agua estaba sostenido por fuertes maderos perfectos de una construcción de oficio y de color verde inglés que se destacaba por sobre la espesura.

Cerezas (Bartolomeo Bimbi, 1699)

Por esas calles íbamos y veníamos los habitantes en esa época. Transitaban los caminos del barrio algunos carros tirados por mulas o caballos. Algunas bicicletas de anillas chirriantes y, entre ellas, otra, distinta, cuyo conductor muy nervioso se daba vueltas continuamente esperando no ser alcanzado por su adversario irreal.

Durante algunas noches se desplazaba llevando una lámpara que derrumbaba luz sobre su contorno. Silueta que del otro lado de la cerca distinguíamos poniendo nuestras palmas cóncavas contra una abertura en la pared. El hombre solitario apaleaba a los sapos para espantarlos de las frutillas, rojas y exuberantes. Por las mañanas acomodaba el montacargas de su bicicleta. Transportaba un cajón saturado de ciruelas escarlatas. Muchas navidades le pasaba canastos repletos de frutas a mis padres. Don vecino era así. Cuidaba a sus plantas pero no quería ni perros ni gallinas. Rechazaba a los gansos que graznaban en el patio de mi casa. Nuestra gata llamada Pirucha se convertía para él en el más temible de sus carceleros o quizá de su cautivo ¡Cómo saberlo! Temeroso ante un pigmeo o hasta del gallo bataraz de nuestro corral. El hombre era extraño entonces y me resulta así también ahora ¿Quién era él? ¿A quién o a qué le temía? Nunca lo supe ni lo supieron nuestros padres. Siempre creímos que era ruso, pero no. Tal vez un polaco de Cracovia. En algunas noches se lo escuchaba llorar y hablar con otro paisano en un idioma rarísimo para nuestro entender. Nunca supimos si lloraba de amor, de nostalgia o de remordimientos. ¿De quién huía y huyó? - Una vez puso en venta su casita de modesto estilo europeo techada a dos aguas, y, al venderla, “don vecino” no volvió a aparecer nunca más. Corría entonces el año 1963 o acaso 1964. Muchos refugiados europeos en tiempos de guerra habían llegado en años anteriores y ahora permanecían en nuestro país. Como lo hicieron otros individuos de lóbregas procedencias.

Septiembre de 1939, Niño polaco en las ruinas de Varsovia

Desde nuestro desconocimiento y simplicidad no advertíamos siquiera su experiencia de vida. Hoy ya mayores y observando algunos dolientes pasajes de la historia europea; la de una guerra hiriente, terrible y abominable que hizo que los hombres se convirtieran en lobos de otros hombres; abandonaran su territorio y cimentaran otras murallas. Algunos lo hicieron con rositas rococó entretejiéndolas de tal modo para no ser descubiertos por la mirada entrometida de sus vecinos, y pudieran así esconderse de una verdad aunque no para siempre de firmes y obstinados cazadores.

11 de noviembre de 2012

____________________________________________________________________________________

*-Pido gancho- Expresión o argentinismo utilizado por los niños de otra época y significa solicitud de tregua durante el juego.